なかなか開けない梅雨・・

多肉植物の管理が心配で、軒下に移動したり、

もともと軒下にあったものと雨ざらしになっていたものを入れ替えたりしました。

植物には、根が乾く時間というのも必要なのだと、教わったことがあるので、

多肉がずっと湿りっぱなしな状況には、ハラハラさせられました・・

今のところ、皆元気に過ごしています。

多肉植物に付く害虫の代表格といえば、カイガラムシです。

コナカイガラムシと言って、小さいものはホコリと見間違い、

大きくなっても体長2、3ミリなので、見過ごしてしまうこともある害虫です。

小さくても、しっかり動いています。

多肉植物の汁を吸って、弱らせる悪い害虫です・・

軒下に置いていたエケベリアのピンクフリル。

知らぬ間にコナカイガラムシに取りつかれていました・・

土が非常に乾燥していて、風通しも悪かったのかもしれません。

急いで、風通しの良い場所に移動しました。

カイガラムシを見つけたら、どのように駆除すればよいのでしょうか?

駆除の方法と予防の方法をまとめました。

実際に駆除する様子もご紹介します。

Contents

カイガラムシがついている多肉植物を見つけた場合

1)他の多肉植物から離して置く。

他の多肉植物に遷らないか心配なので、離して置いています。

2)手で駆除する。

ピンセットを使うと葉を傷つける可能性があります。

つまようじのほうが被害は少ないでしょう。

しかし、小さいコナカイガラムシは取り除くのに苦労します・・

大きい個体から駆除していくと、達成感が得られやすく、

しばらく続けられます(^^)

3)殺虫剤に頼る。

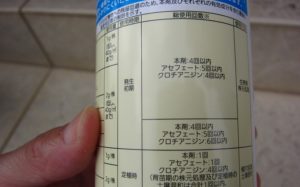

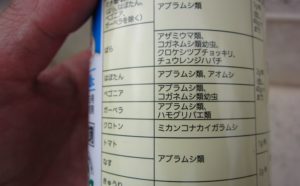

多肉植物の生産者さんから、オルトランDXをまくとよいと聞き、

オルトランDX粒剤を使用しています。

|

|

が約1ヵ月(アブラムシ)続きます。(※殺虫効果の長い残効性を指す)

(住友化学園芸 HPより)

植物が殺虫成分を吸いあげて、その植物の汁を吸った害虫を駆除することが出来ます。

農薬の使用で注意しなければならないこと

農薬で注意しないといけないのは、

使用しすぎないことと、

効かない害虫に対してむやみやたらに使わないことです。

その薬品に耐性をもつ個体があらわれ、

おもわぬ被害が起こる可能性があるからです。

必ず使用回数と規定量は守りましょう。

カイガラムシを予防するには・・

正直なところ、農薬はあまり使いたくありません。

カイガラムシを予防するにはどうすればよいでしょうか。

1)風通しが良いところに置く。

風通しが悪いと、確実に発生し増えます。

2)多肉植物の上からシャワーのように水をかける。

乾燥すると発生しやすいので、適度な湿度が必要です。

カイガラムシの駆除にチャレンジ

うちのエケベリアのピンクフリルです。

たくさんコナカイガラムシがついています・・

葉と葉の間に沢山隠れています。

子株にも沢山ついています・・このままでは子株が枯れてしまいます。

いざ、駆除してみましょう!

私が駆除しようとすると、カイガラムシが動き出すので、逃さずキャッチ。

これも、植物の為です。

仕上げにオルトランDX粒剤。

花オレガノのアオムシ駆除にも、

コロロのアブラムシ駆除にも一役かってくれました。

これで、しばらく様子をみます。

2日後

中心部に小さなカイガラムシが多数います。

まだ薬は効いていない様子。

1週間後

葉の裏の付け根に、まだたくさんカイガラムシがいます。

つまようじで駆除しました。

11日後

まだカイガラムシがいますが、随分少なくなりました。

中心部には見当たらなくなりました。

残っている個体は、葉の裏側の外側にくっついています。

薬が徐々に浸透しているのかもしれません。

目に見える個体はつまようじで駆除しました。

小さな株は、つまようじで駆除&オルトランDX粒剤を施し、

たまたま強い雨に当たったところ、

1日でほとんどカイガラムシが見られない状態になりました。

(まだ卵などが残っているかもしれませんが・・)

小さい株ほど効き目が早いように思います。

16日後

ほぼカイガラムシは見当たらなくなりました。

農薬はあまり使いたくないので・・

今後は、見つけたら爪楊枝でこまめに駆除です。

スプレータイプの殺虫剤について(2023年6月追記)

2023年になって、たまに使う農薬は、

住友化学園芸の『ベニカXファインスプレー』です。

|

|

発生初期に、

葉にシュッと一噴きで、

しばらくするとカイガラムシがいなくなります。

殺虫殺菌剤なので、殺菌もしてくれる優れものです。

スプレー痕が気になる人にはおすすめできない

葉に向けて散布するため、

葉にスプレー痕が残る可能性は否定できません。

「そのうち新しい葉が出るわ。」ぐらいに捉えられる、

少々の痕は気にしない方にはおすすめします。

まとめ

・カイガラムシ予防は、風通しの良いところに置くことと葉の上から水をシャワーすること。

・スプレータイプの農薬は、スプレー痕が気になる人は注意しよう。

人気ブログランキングに参加しています。人気ブログランキングに参加しています。クリックを頂けると、励みになります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23e37890.0691bbb2.23e37892.387646bb/?me_id=1275946&item_id=10000593&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-hanas2%2Fcabinet%2Fsc-engei%2F4975292601623.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)